公害防止管理者試験において鬼門なのが、大気特論の計算問題!

計算問題は、炭化水素の分子式、燃焼反応式を理解していないと解けません。

そもそも炭化水素ってなに?

炭化水素とは、CとHだけで成り立っている化合物の総称だよ。

例えば、プロパンの燃焼反応の問題が出たとすると、プロパン=C3H8 という分子式が頭に浮かんでこないと永遠に解くことは出来ません。

つまり、基本中の基本!

ここはしっかり押さえておきましょう。

出題では、プロパンなどの名称だけで、分子式が示されない場合が多いのだ!

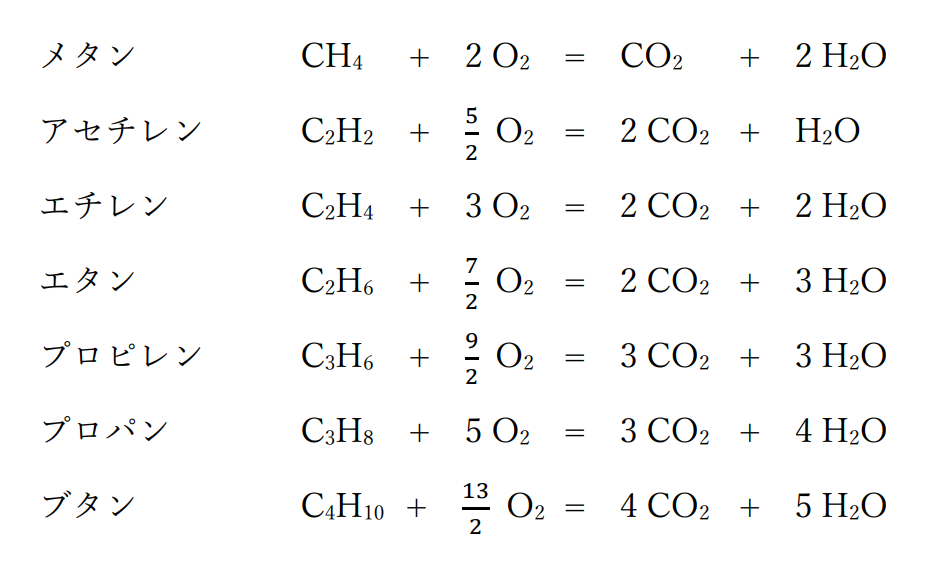

炭化水素の燃焼反応式

炭化水素は、燃焼すると酸素(O2)と反応して、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)に変化します。

これが「燃焼反応式」です。

大気特論の計算問題は、これを理解していないと永遠に解けません。

過去に出題された炭化水素は以下の7種。

これだけはしっかり頭に叩き込もう!

メタン、エタン、プロパンあたりは頻出よね。

でもどうやって覚えれば・・・

燃焼反応式は覚えなくても導き出せる

燃焼反応式は、分子式(例:プロパン=C3H8)さえ覚えておけば、導き出すことが出来ます。つまり、燃焼反応式を丸覚えする必要ありません。

でも、その前提となる分子式だけは、しっかりと覚えておく必要があります。

燃焼反応式を丸暗記する必要はないのだ。

分子式から燃焼反応式を導き出す方法は以下の通り!

燃焼反応式の導き方

.png)

あら、これなら覚えられるかも!

【補足解説】

炭化水素は、酸素(O2)と反応して、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)になります。

この時、炭化水素がCO2とH2OになるにはOが何個必要かを考えます。

CO2は、Cが1に対してOが2、H2Oは、Hが2に対してOが1必要です。

これを前提にプロパン(C3H8)を例にします。

Cが3に対してOが6、Hが8に対してOが4必要です。

つまり、Oは6+4で10必要になります。

OはO2になるので、1/2にして5必要と導き出せます。

CO2はC3そのままの3、H2OはH8の1/2の4になります。

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O

分子式だけは丸暗記するしかない!

炭化水素の燃焼反応式は、分子式さえ覚えていれば導き出せることが分かりました。

でも、分子式はどうやって覚えれば良いの?

それだけは丸暗記してくれ(笑)

分子式は、問題を繰り返し解いて行けば自然に覚えられます。

最初は分子式を見ながらでも良いので問題を解いて行きましょう!

公害防止管理者に合格するために!

最短かつ効率的に合格するためには、公式テキストと公式過去問集は最低限買っておくことをお勧めします。

理由は以下の通り。

新・公害防止の技術と法規(公式テキスト)

試験問題は全て公式テキストから出ると言われています!つまり、これを丸暗記すれば満点合格できちゃいます。(世の中そんなに甘くないですがw)

正解とヒント(公式過去問集)

公式過去問集です。(過去5年分収録)

解説がかなり詳しく丁寧なので、参考書としても十分です。分からないところは公式テキストに戻って深掘りできるようになっているので、公式テキストと合わせて勉強すると効率的です。出題傾向・関連問題が参照できるのも嬉しいところです。

\他のテキストも気になる方はこちら/

試験勉強お疲れ様です♡

当サイトでは、公害防止管理者を目指す貴方のために様々な情報を展開しています。

合格に向けて、以下のリンクをガンガン活用して下さい!

\当サイト人気No.1/

-160x90.jpg)

コメント